« Vive la victoire de Dien Bien Phu, victoire de la fraternité » – Sadri Khiari

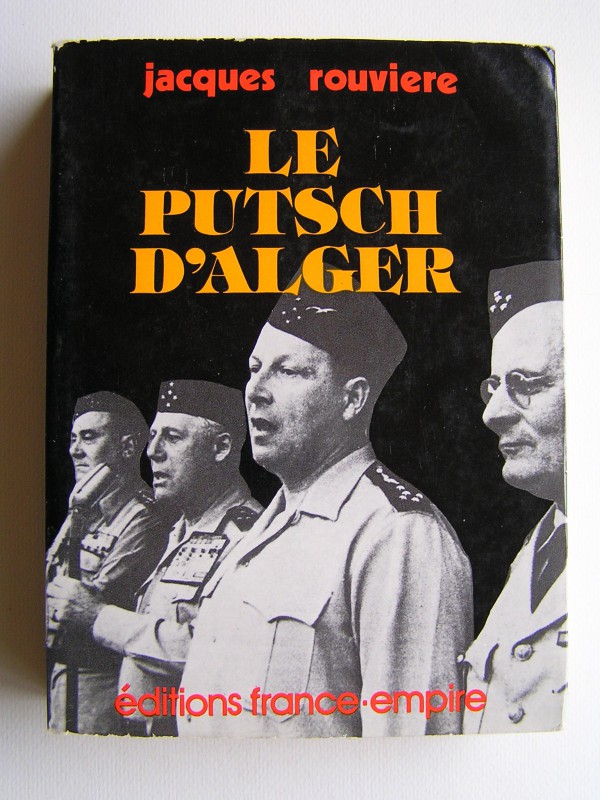

Le 21 avril dernier une horde de généraux à la retraite a cru bon faire paraître dans Valeurs Actuelles un quasi appel à la guerre civile en France le jour anniversaire du putsch d’Alger. La commémoration de la victoire de Dien Bien Phu il y a 67 ans, le 7 mai 1954, est pour nous la meilleure réponse que nous puissions leur faire. Une sorte de mot de Cambronne en Vietnamien. Une victoire dont le camp décolonial se sent fier. Il est désolant de réaliser que 67 ans après ce désastre et 60 ans après une autre défaite cette fois en Algérie, la crème des armées françaises qui n’a jamais gagné une guerre rêve encore de la faire, dans son propre pays à présent.

Le 7 mai 1954, le puissant camp militaire que les Français ont érigé à Dien Bien Phu aux confins du Laos et du nord Vietnam pour piéger l’armée de libération du Vietnam est investi par celle-ci. A ce moment cela fait près de 10 ans que l’armée française essaie d’écraser définitivement mais en vain le mouvement de libération de la colonie française qui, à ce moment, est encore appelée l’Indochine. En effet le 2 septembre 1945, le leader Ho chi Minh d’inspiration communiste soutenu par la Russie soviétique (puis aussi la Chine communiste à partir de 1949) a lu la déclaration d’indépendance de la république démocratique du Viêt Nam devant le palais de l’ex gouverneur français d’Indochine. C’est une véritable provocation pour l’empire français.

L’armée française pour faire face à la rébellion vietnamienne dispose d’une supériorité écrasante en aviation et artillerie. Aussi pour en finir rapidement avec cette guerre qu’ils considèrent déjà comme gagnée les stratèges ont imaginé un plan qui a déjà fonctionné ailleurs et avec succès un an plus tôt. Construire une énorme base militaire à Dien Bien Phu au nord Vietnam où se situe un vaste plateau en forme de cuvette entourée de collines souvent prises dans la brume au débouché de la piste appelée piste Ho Chi Minh. Piste de 2000 kms qui du Cambodge au Laos puis au nord Vietnam fait parvenir les armes et le ravitaillement aux rebelles. De cette façon les militaires français en sont sûrs les combattants du général Giap, commandant des forces militaires rebelles viendront épuiser toutes leurs troupes dans l’attaque contre cette base équipée d’une piste d’aviation et réputée imprenable. On ne lésine pas sur les moyens. Plusieurs régiments parachutistes ont été largués afin de préparer le terrain. Pour cela on a même réussi à parachuter un bulldozer. Par la suite des chars seront acheminés ainsi que des batteries d’artillerie et des munitions en énorme quantité. Le camp est conçu pour assurer la défense de la piste d’aviation de 1 000 mètres de long par où doivent arriver tous les ravitaillements et les renforts. Le but, saigner à blanc l’armée de Giap pour contraindre les rebelles à se soumettre de nouveau à la France. C’est la mission donnée par le président du conseil, le radical socialiste René Mayer au général Henri de Navarre qui lui-même a nommé commandant de la base de DBP le général de Castries. Les services de renseignements français sont formels et rassurent l’Etat major, les guérilléros possèdent sans doute un peu d’artillerie mais qui sera rapidement anéantie par l’artillerie du camp. De plus ils n’ont ni aviation, ni chars. Le racisme colonial fera le reste. Il aveugle l’état-major français qui ne peut imaginer que ces « petits hommes » puissent avoir une stratégie performante. La tâche paraît donc aisée.

Alors que les Français préparent leur camp retranché, les Vietnamiens acheminent du matériel à travers la forêt vierge. Cette piste Ho Chi Minh est organisée très soigneusement avec des aires de repos, des ateliers de réparation, du ravitaillement. Elle a été ouverte grâce aux dizaines de milliers de volontaires qui y ont consacré des jours et des jours. Sur celle-ci roulent quand ils le peuvent bien sûr des camions militaires donnés par les Soviétiques et arrivés par la Chine mais, et c’est là un des points forts des Vietnamiens, circulent également des vélos. Aménagés pour transporter de lourdes charges et poussés à la main, ils sont 60000 en tout pouvant porter chacun de 270 à 300 kg de matériel et de riz, indétectables par l’aviation dans les dernières parties de la piste car roulant sous le couvert des arbres.

Dès le début de la bataille, les Français se rendent compte de leur méprise, non seulement les Vietnamiens avaient réussi à amener des canons de 105 (même calibre que les canons français ) en pièces détachées à travers la jungle et portés par ces vélos mais surtout ils protégeaient leurs canons dans des grottes creusées au flanc des collines entourant Dien Bien Phu ce qui rendaient les canons inaccessibles aux bombardements français alors que les canons français eux étaient à découvert.

Pour éviter le désastre de plus en plus évident au fur et à mesure de la bataille, les Français imaginèrent de faire pleuvoir des bombes pour rendre inutilisable la piste Ho Chi Minh mais ce fut un échec. Ils pensèrent aussi demander aux EU d’effectuer des bombardements de haute altitude pouvant ainsi défier la DCA vietnamienne. Il y eut même des officiers supérieurs français pour proposer le largage de 2 ou 3 bombes nucléaires étasuniennes. Mais le président étasunien Eisenhower marqué par la guerre de Corée craignait dans ce cas une intervention chinoise directe aux côtés des Vietnamiens. Ce qui était bien vu. Alors évidemment on pensa au napalm mais lui aussi incapable d’atteindre les canons enfouis dans la montagne comme les vélos sur la piste.

La bataille fut âpre mais les Français doivent se rendre le 7 mai 1954 après 53 jours de combat. Le bilan est lourd, 5 000 tués et 10 000 blessés pour les Vietnamiens contre 2300 tués et 12 000 prisonniers pour les Français. Ce fut non seulement un désastre militaire pour cette armée mais celui-ci allait lui coller encore longtemps à la peau et perdure jusqu’à nos jours.

Au plan politique l’annonce de la défaite provoqua en France un séisme, une vague de colère et de racisme anti asiatique sans précédent. Des manifestations spontanées aux Champs Elysées prirent pour cible les députés, surtout les députés communistes bien sûr mais aussi les autres de la majorité socialiste incapables d’avoir su ravitailler le camp. La CGT qui avait organisé une campagne de boycott du matériel militaire français chargé à destination de l’Indochine est fustigée. Comble d’ironie les vélos vietnamiens venaient des Usines Peugeot de St Etienne. Au mois de juillet suivant, cette défaite ouvre des négociations qui permettent l’indépendance de la partie nord du Vietnam.

Bien sûr cette défaite de l’impérialisme français est avant tout due à l’arrogance et au racisme de l’homme blanc persuadé de pouvoir imposer sa loi contre la volonté des peuples occupés et incapable de les imaginer élaborer des stratégies militaires efficaces. C’est aussi une victoire des méthodes et des moyens populaires des peuples du sud face à la technologie des peuples du nord. Elle donne un élan décisif au camp anti colonial puisqu’on le sait, c’est fort de cette victoire que 6 mois plus tard les révolutionnaires algériens lancent leur révolution de libération nationale.

Et pourtant les Français auraient dû davantage écouter l’oncle américain. A leur demande d’aide le président Eisenhower avait répondu qu’« il n’y avait pas de victoire possible de l’homme blanc dans cette région » (Grandes batailles de l’Histoire, John McDonald). Un précepte dont pourtant ses successeurs ne sauront pas tirer profit.